翻开这本笔记,首先感受到的是一种庄严的秩序感。

橘红色帆布硬纸皮封面,烫金的楷书“学习笔记”四个字格外鲜亮。落款两处凹印:笔记本上方“1951”;笔记本下方“福建军区第十兵团政治部赠”。这不同于一般的奖品,它更像一件制式装备,一份由最高领导机关颁发的“入学通知书”。

翻开扉页,表格已经印好:

· 部别:永安军分区

· 班次:作训科

· 姓名:***

这三行信息,是一道清晰的组织命令。它宣告了一个身份的转变:从野战军的侦察参谋,正式调入地方守备部队的指挥机关,在核心部门“作训科”任职。

开篇的前几页,是马、恩、列、斯、毛、朱的领袖像。在1951年那个特定的历史节点,这传递出明确的信息:思想,是这支军队所有专业工作的起点与准绳。

翻看内容前,我毫无悬念地想,父亲一定会在这本学习笔记中记下那个年代军人的思想、故事和军事经历。然而结果,让我愣了很久。

笔记本前半部,有将近三分之二,工工整整记录的,竟然是 “服装设计与裁剪”。时间是1968年到1970年。从中山装到列宁装,从男式衬衫到女式连衣裙,甚至小孩的开裆裤,每一种类型的尺寸、比例、剪裁图样,都记载得极其详细。图纸用铅笔和直尺画得一丝不苟,线条清晰,注解工整。我敢说,就是裁缝专家,也未必能做出如此系统、规范的笔记。

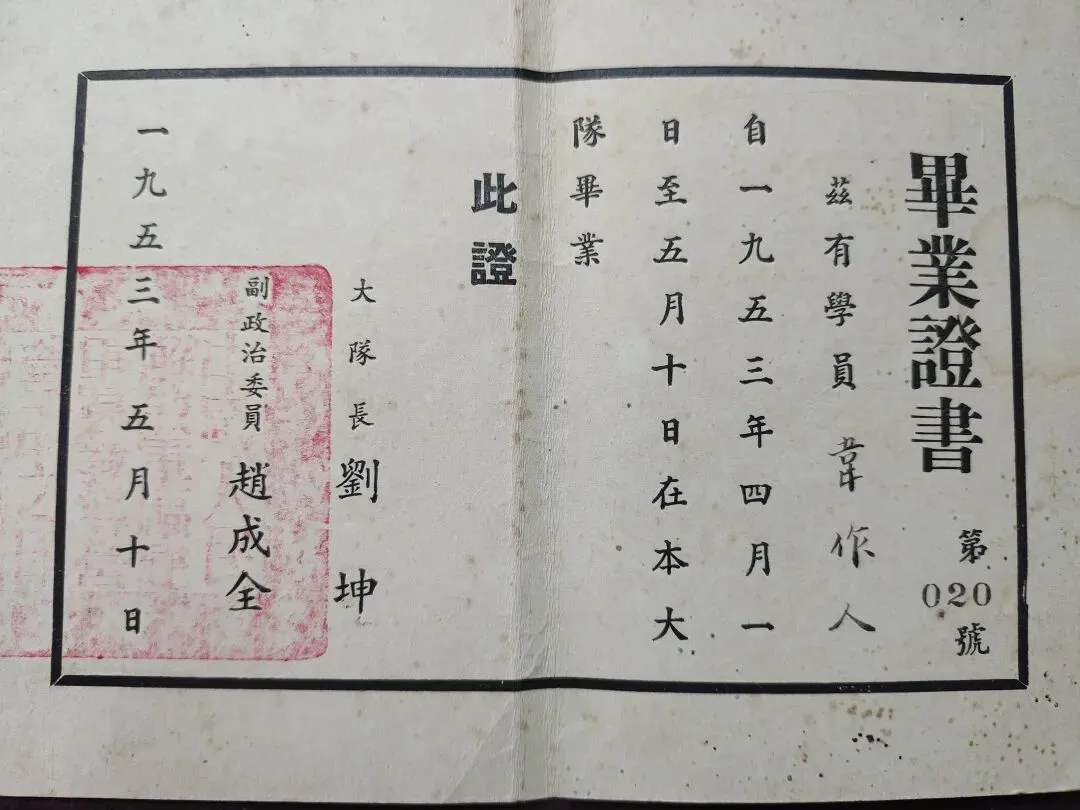

我先是愕然,随即涌起深深的敬仰。这无关乎内容本身,而在于那份将学习化为本能的精神。这本承载着组织嘱托与军事使命的笔记,在他手中,首先是一本“学习之书”。当时代的风向在1960年代末转向,新的生活需求出现时,他毫不犹豫地,像当年攻克战术难点一样,用最严谨的军人作风,攻克了“裁剪”这个全新的课题。那些精准的线条,是他对秩序感的执着,是他“干一行,钻一行”朴素哲学的极致体现。笔记本的后四分之一处,我终于找到了与扉页呼应的内容。大约二十来页,记录的是算术在射击诸元计算、军事地形测量中的运用。时间是一九五三年一月二十八,那时正是他任作训参谋的成熟期。笔迹严谨,公式、例题、演算步骤,清晰如教案。也正是那年1953.5月,他取得福建省军区教导大队毕业证书。

于是,这本1951年的笔记本,呈现出一个奇特的剖面:前半部是十多年后一个生活技能学习者近乎“学术化”的专注,后半部是当年一个军事参谋专业基础的夯实。裁剪与弹道,连衣裙与等高线,风马牛不相及,却在同一本笔记里,被同一种“学习”的意志贯穿。

我忽然明白了父亲的用意。这本厚重的“学习笔记”,页码多,容量大,他领到它时,就没打算将它匆匆记满。他是将它留作了承载系统性、长期性学习的“主阵地”。

1951年至1953年,或许没有遇到他认为值得动用这本“大书”的宏大课题,于是它暂时空置。直到1953年,在学习系统的军事理论培训,他才郑重地开启它,记下关于“算术运用”的专业基石。而十多年后,当又一个需要系统攻克的知识领域出现时,他再次信任地翻开了它。

这本1951年,一位作训参谋的笔记本,中间和结尾,还预留许多空白页,没有按时间顺序填满,却按认知的需要,记录了他人生中两次跨度极大、却同样认真的“入学”。它告诉我们,一个真正好学的人,其笔记不是生活的流水账,而是思想的攻城图。他像规划作战一样规划学习,为不同的知识预留“阵地”。

这本笔记,因此超越了内容本身。它是一枚精神的印章,盖在从军事到生活的每一个角落。它无声地诠释着:无论时代赋予的任务是保卫国家,还是经营家庭,那颗经过战火与课堂淬炼的、尊崇知识、善于总结、严谨务实的头脑,永远是他最可靠的武器,也是留给后辈最平实、最厚重的榜样。他的榜样作用不在于做了多么伟大的事,而在于他始终以一名“学生”的姿态,庄重而朴实地,面对每一个需要学习的人生课题。